Антон Успенский

Живопись в контексте постмодернизма. Южнорусская волна из коллекции ГРМ (дар Марата Гельмана)

(сокращенный вариант статьи зачитан на конференции Русского музея 17.06.2008)

Корпус работ «Южнорусская волна из собрания Марата Гельмана» был подарен Русскому музею после выставки-проекта «Искусство против географии», прошедшей в Петербурге в 2000 году. В дар было передано около 60 работ российского актуального искусства, из них живопись южнорусской волны представляли: Александр Ройтбурд, Олег Голосий, Юрий Соломко, Юрий Хоровский, Александр Гнилицкий, Олег Тистол, Анатолий Ганкевич и Олег Мигас, Арсен Савадов и Георгий Сенченко.

Избрать путь живописца – это было характерно, и даже неизбежно для нестоличных художников второй половины 1980-х, когда живописцы, собранные впоследствии под брендом «Южнорусская волна», вели активную творческую и выставочную деятельность. Практически никто из этой общности художников не сохранил приверженность избранному языку, верность своему пластическому инструментарию в дальнейшем, когда из-за видовой инфляции многие творцы ждали сверхприбылей от постмодернистских, не нуждающихся в живописи, дискурсов. Начальные приоритеты живописного не случайны, они исходят из динамики художнической судьбы, синхронизируются со временем учебы и первых самостоятельных опытов.

В конце 1970-х не только европейская, но и «советско-европейская» живопись все отчетливее принималась за поиски аутентичности, переучет собственных ресурсов и средств, и, прежде всего, средств связи со зрителем. Причем под главным зрителем подразумевался образованный профессионал: интеллектуал, коллега, искусствовед. Процессы эти незначительно отличались в советских республиках этого времени, но на южных широтах заострялись более отвесным углом падения солнечных лучей, природной урожайностью, щедростью, словом – географически обоснованным темпераментом. Обновление языка происходило через тематизацию индивидуального опыта, через освоение пограничных видовых пространств живописи.

В 1980-х на европейском пространстве живопись стала самым актуальным искусством – немецкий неоэкспрессионизм, итальянский фигуративный трансавангард, одинокий английский маршрут Фрэнсиса Бэкона. Тогда же в Москве продолжали свои находки Лубенников, Булгакова, Ситников, Назаренко, Нестерова; в Ленинграде уверенно держался самый левый живописный фланг академизма – мастерские Мыльникова и Моисеенко; и – начинало штормить от гигантских холстов «Южнорусской волны».

Александр Ройтбурд познакомился с Маратом Гельманом в Москве в 1988 году. Это произошло благодаря участию Ройтбурда в знаменитой Всесоюзной молодежной выставке в московском Манеже, где наиболее агрессивный и запоминающийся отсек был представлен грузинами, прибалтами и украинцами. Среди последних был громадный холст «Печаль Клеопатры» Савадова и Сенченко и триптих Ройтбурда. После того как Гельман через месяц побывал в Одессе, он попросил Ройтбурда привезти в Москву десяток работ и художник стал жить по следующему графику: «недели две я пишу работы в Одессе, затем еду в Киев на три дня, потом – в Москву на неделю, потом – опять дня на три в Киев и возвращаюсь в Одессу». Ройтбурд познакомил Гельмана со своими киевскими друзьями, и скоро украинские художники потеснили молдавских. К концу 1989 в собрании Гельмана было около 60 работ, и сорок из них – украинские: Савадов, Голосий, Ройтбурд, Гнилицкий, Цаголов.

В 1990 в московском Дворце молодежи открылась выставка «Вавилон», где были показаны и молдавские, украинские и московские художники из коллекции Гельмана и эта экспозиция предопределила контуры галереи. Как пишет Ройтбурд: «С позиции сегодняшнего дня вся выставка состояла если не из шедевров, то точно из хитов. Причем создавалось всё очень быстро, Голосий тогда мог за ночь написать два холста размером два на три метра. Я ему очень завидовал, потому что мне, для того, чтобы написать одну такую картину, требовался целый день. Не понимаю, откуда бралась тогда энергия – дело, как мне кажется, не столько в возрасте, а в самом воздухе тех лет – что-то очень «перло», заставляло работать, внушало желание экспансии… Живопись тогда занимала главенствующую позицию – видео как средство создания искусства появилось в Москве спустя года четыре» . Это – мнение приезжего, а в Москве с конца 1980-х самой актуальной позицией, по внутренним московским меркам, оставалось НОМА – «круг людей, описывающих свои края с помощью совместно вырабатываемого комплекса языковых практик» (по определению П. Пепперштейна). В 1991 об эффекте южнорусской волны К. Акинша писал: «люди концептуальной номы сразу же поняли, что перед ними не просто чужаки, но идеологические противники, наступающие под явно «контрреволюционным» флагом». По мнению Ройтбурда, «критики отреагировали на «Вавилон» с доброжелательностью, иногда переходящей в восторг, но художники из круга «номы» увидели в наших работах только «живопись», которая, по тогдашним «номным» понятиям, была табуирована по определению. Мы пригласили на открытие Дмитрия Александровича Пригова и Сережу Ануфриева – так Пригов, помнится сказал что-то очень едкое, что в украинском языке якобы нет слова «художник», художник по-украински – «маляр», и что выставка эта – сплошное «малярство». А Ануфриев – я был готов его просто убить – сказал, что глядя на такое искусство, хочется просто сплясать гопака. И сплясал. Со стороны москвичей это было своего рода «опускалово»».

По признанию Ройтбурда, в нем все же сохранялся внутренний конфликт: «с одной стороны, я умел и любил делать живопись, с другой стороны – дружил в Одессе с Сережей Ануфриевым, Юрой Лейдерманом, Леней Войцеховым, другими участниками «Одесской группы». Их идеология была мне гораздо ближе, чем та, в которой находилась моя живопись. Но я никак не мог отказаться от живописного драйва, от экспрессивности. Помог мне примирить обе эти стороны Арсен Савадов» . Некоторые участники «Одесской группы» в те же годы вошли в круг московских концептуалистов (в 1987 Лейдерман, Ануфриев и Пепперштейн создали Инспекцию «Медицинская герменевтика»). Примирение актуального мышления концептуализма с повествовательными возможностями живописи шло путем максимального увеличения сюжетного резервуара, наполняемого цитатами, аллюзиями и культурными ссылками. «Может показаться, что живопись Ройтбурда перенасыщена – как пишет Акинша, «художник, как бы опасаясь того, что его могут заподозрить в простоте, «страдает сюжетом», пытаясь насытить его до такой степени, чтобы каждый зритель мог составить себе впечатление о примерной библиографии философских трудов, входящих в круг его чтения…» В этом замечании явно много справедливого, но, с другой стороны, именно эта перенасыщенность и создавала на рубеже 80–90-х неповторимый «эффект Ройтбурда» .

Работа «Классики и современники» (1993) отсылает к термину «Небесная Италия», введенному Ройтбурдом, посвятившему отдельную свою статью параллелям Италия – Украина. Это референция, либо цитата, либо парафраз на тему работы Джорджоне «Три философа» (Ок. 1509–1510). Одна из самых поздних картин Джорджоне, в которой, как полагают исследователи, художник «полагался скорее на богатство ассоциативного мышления зрителей, нежели на их эрудицию и остроумие» . Единого мнения, кто именно изображен, у специалистов нет, разгадки сюжета простираются от «Авраам обучает египтян астрономии», до «Три возраста» или «Иудаизм, христианство, мусульманство».

Ройтбурд отказывается от пейзажа, опустошая левую часть своей работы и сосредотачивается на персонажах. Собственно, Ройтбурд пишет две почти одинаковые картины, из двух частей каждая, одинакового размера и названия. На общем плане они почти неразличимы, вблизи детали привносят небольшую разницу. Это – соревнование с великими, первый оммажный жест приближает классика, второй, дублирующий – лишает ценности первый и стремится пересмотреть активы искусства живописи в целом. Технику письма Ройтбурд сохраняет авторскую, даже небольшие детали пишет мастихином, не только не стремясь к сходству, но подчеркивая различия. Это как живописное полотно для театральной декорации и писано оно грубо и с пережимом, в расчете на сумрак заднего плана сцены. Главное действие происходит не на полотне, а перед ним, там, где находится его амбициозный автор.

Олег Голосий – живописец, к которому применимо спорное определение Э. Неизвестного «художник потока». Судьбу и творчество Голосия можно, при желании, сравнить с путем Ж.-М. Баскиа, – с учетом всех прочих несравнимых деталей, стимуляторы помогли им пройти по жизни с ускорением, как написал художник во вступлении к своему каталогу 1990 года – «Жить без почему и зачем, в самозабвенной искренности экспрессии». Олег Голосий погиб двадцати восьми лет в 1993 году. В период создания работы «Выход к морю» «дикий мальчик» Голосий и Гнилицкий вместе спивались, по впечатлению Ройтбурда, который запомнил также «свой щенячий восторг от знакомства с творчеством Олега Голосия».

Голосий происходил из знаменитого киевского сквота, размещавшегося в ожидавшем капитальный ремонт доме на улице Парижской коммуны. Искусство, появляющееся в этих стенах, было характерным сквотерским бунтом того времени – с освоением областей табуированного и обсценного, с маргинальным мировоззрением и агрессивно-наивным художественным языком. Как пишет украинский критик: «Движение вперед, стремительное, наугад, невзирая на границы, – доминирующая атмосфера и тема произведений, появляющихся на холстах группы экспериментаторов. Вторая тема и внутренняя аура художников «Парижской коммуны» – человеческая беспризорность и попытки прорыва, бегства в эфемерный мир свободы. «Мы и только мы» – пронзительно звучало в стенах заброшенного дома. Речь не шла о продолжении андеграунда советских времен. В юном экстремизме первооткрывателей художники черпали не только силу, но и яд непредвиденного успеха, неистовство раскованности и деструкции, и не только творческой, но и физиологической. Именно здесь складывалась ментальность постмодернистского поведения, характерного для поры социального излома с акцентированным «черным юмором», катастрофизмом, с вниманием как к теме смерти, так и к фаллоцентризму, – к «эстетике безобразного», максимально отрефлектированного в творчестве О. Гнилицкого, В. Цаголова» .

Самая знаменитая выставка художника прошла в 1991 в московском ЦДХ, когда О. Кулик, отвечавший за организованную галереей «Риджина» экспозицию, придумал ход с «передвижными» картинами. Громадные холсты, поставленные на тележки с колесиками и привязанными колокольчиками, катали по залам, как утверждали очевидцы, специально подряженные для этого вернисажа дети. Подсознательная раскрытость образов вкупе с абсолютной раскрепощенностью техники вызывали у впечатлительных зрителей движущейся живописи подобие стимулированного драйва. Владелец «Риджины» Владимир Овчаренко сказал тогда, «что за всю жизнь лишь однажды испытывал такое удовольствие от прожитого дня – в день собственной свадьбы» . Много лет спустя в интервью В. Курицыну Кулик сказал: «Это, конечно, вопиющий пример внедрения в чужой контекст […] Была такая идея – эту психоделическую, немножко наркоманскую живопись сделать и в восприятии зрителя похожей на сон наркомана. Все движется, все шевелится, картины живые, разговаривают. Хотелось как раз оставить пустыми огромные белые стены, чтобы в них втерлись люди… И пусть простит меня покойный Олег Голосий: мне пришлось тогда заплатить 50 долларов механику, чтобы его заперли в лифте на полчаса. – А он до последнего момента сопротивлялся? – Да, до последнего момента. Да я и сам немножко сомневался – невиданное все ж таки дело, непонятно, как получится… В общем, он незадолго до начала вернисажа уговорил меня развесить часть работ по стенам, а я говорю – работ-то мало тогда, вези еще. И он поехал по городу, собирать работы по каким-то мастерским. А когда возвращался назад, лифт застрял. Когда он поднялся, вернисаж уже шел полным ходом. Он, конечно, был сначала, мягко говоря, раздосадован, но впечатление оказалось настолько сильным, что он смирился, согласился, что получилось здорово… В общем, это была настоящая борьба с художником. – А потом, после вернисажа, какова была судьба экспозиции? Тележки с картинами застыли в тех положениях, как их оставили после закрытия? – В том-то и дело, что нет! Публика забавлялась с ними, как могла. Один раз прихожу – работы стоят крестом. Другой раз – кругом. Третий раз – кругом и картинами наружу… И очень эффектно получалось. То есть и зрители уже становились соавторами… если не работ, то экспозиции».

Голосий жил и работал «навылет», романтический ореол его фигуры сравним с культовыми рокерами 1960-х – «жить быстро, умереть молодым». Строго говоря, никакого художнического замысла, а тем более стратегии, у него не обнаруживается, только приблизительное «сказочное», как он сам его называл, ощущение от собственной ускользающей эстетики. «Перед внутренним взором художника мелькали картинки, лишь немногие из которых он успевал перенести на холст. Да и во время переноса на холст картинки продолжали сменять одна другую: живопись постоянно трансформировалась, а то и целиком переписывалась (при этом нереализованным художником назвать Голосия никому бы в голову не пришло). Насмотревшемуся на изрядное количество голосиевских творений и осознавшему, что среди них есть известное число подлинных шедевров, становилось понятным также и то, что не они являются существом его искусства, а сам сказочно-увлекательный поток картиночного сознания-воспроизведения» . Все его мастерские, в Днепропетровске, Киеве, Кишиневе или Москве, возникали случайным образом и были заполнены работами в разной степени законченности. «Для О. Голосия – странника, кочевника, клаустрофоба, порой важен сам процесс, поток. Отсюда метаморфозы проживания некоего собственного, сокровенного мира, потребность к перманентному переодевания каждый раз в иные живописные одежды, но почти всегда узнаваемые […] В нем уживаются расслабленная инфантильная «отвязанность» и вдруг педалированная серьезность, чистота наивности и плутовская жутковатая абсурдность, искренняя природная чувственность и стремление к психоделическому самоподстегиванию, нежное и брутальное, псевдо и не-псевдо» . Если вначале визуальными стимуляторами выступали произведения итальянского трансавангарда, то скоро любая репродукция или оригинал, любое изображение и вообще любой перцептивный ресурс шел в эмоционально-пластическую переработку вне критериев художественного качества. Пример – «Психоделическая атака голубых кроликов» появилась как личный привет Голосия работе К. Петрова-Водкина «На линии огня», но это никак не выделяет данную аллюзию среди прочих.

«Выход к морю» (1988) – в названии, кроме прочих смысловых слоев, есть прямая отсылка к одноименному указателю, помогающему в крупном курортном городе найти выход на пляж среди всей прибрежной торговли и суеты. Прорыв сквозь социально-обязательное к индивидуальному пути – одна из постоянных тем Голосия, рвущегося из своих «желтых комнат», «бегущего от грозы», вглядывающегося в «варианты смерти Николая Березкина» (названия работ 1989–90 гг.). Герой работы очевидно неполноценен – удлиненные, словно переходящие в собственные тени, ноги и короткие, как оборванные, руки, слишком беспомощные, чтобы стать крыльями. Регулярная структура интерьерного сводчатого пространства усилена квадратным мощением пола, на границе которого стоит персонаж. Маленькая стрелка, поставленная почти в центре работы, указывает на искомый выход, но кровавого цвета пол подтверждает опасность его пересечения на пути к более естественным цветам пейзажа. Усиливает морок зооморфный персонаж слева (непроявленный настолько, чтобы его хоть как-то назвать), оказавшийся в ситуации, сравнимой с главным героем. При фрагментарном рассмотрении живопись демонстрирует свою напряженно-красивую фактуру и контрастную гармонию деталей.

Образы Голосия – кенгуру, голубые кролики и прочие безымянные, готовые к психоделической атаке сознания, сегодня реинкарнировались отчасти в героев Л. Горалик – «Зайца Пц и его воображаемых друзей: Щ, Ф, грелку и свиную отбивную с горошком». Эта история изложена в серии комиксов, воплощенных средствами нарочито примитивной компьютерной графики.

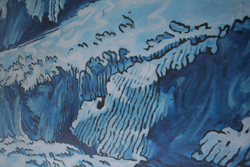

Для Олега Тистола много значит «Национальная география», как назывался один из его выставочных проектов. Работа «Говерла» (1989) не отличается крупным форматом, как холсты других южных русских, но сходна с ними многословностью содержательных элементов и эклектичностью живописных приемов. Гора Говерла – наивысшая точкa Украинских Карпат (высота 2061 метр над уровнем моря), ее вершина считается святым местом, куда совершаются паломничества. При относительной сдержанности формальных составляющих, содержание чрезмерно насыщается не только присутствием национально-географического символа, но и дополнительным подтекстом. Многие из своих пейзажей Тистол рисовал как проекты новых украинских денег. Это объясняет присутствие откровенно декоративных, внемасштабных плоскостных элементов, рапортную сетку и некие детали, сравнимые с текстами на ценных бумагах или знаками номинала на банкнотах.

Арсен Савадов и Георгий Сенченко были признанными лидерами южнорусской волны, за глаза их называли «классиками», а сами они себя «умниками». При этом и украинская волна и трасавангард опирались на индивидуальную гениальность, а Савадов-Сенченко пытались освободиться от личных амбиций. Они давали такое самоопределение: художник Савадов-Сенченко – это второй Терминатор, он распадается, перетекает, потом опять восстанавливается.

В 1980-е, когда оказалась важна критика культуры, их творчество «было образцово картинным. В их случае эта форма по-своему сохраняла качества академического артефакта во всей его прорисованности, сочиненности, масштабности, как позже стали говорить, проектности. А вместе с тем нереализованности, свойственной утопическому порыву вроде проекта или шедевру […] При этом визуально произведения Савадова-Сенченко выглядели эскизами театральных задников или незавершенными монументальными панно – при абсолютно пустой сцене или архитектурном пространстве. И вполне логично, что в определенный момент артистический тандем перешел от полотен к пространственным композициям, придав им форму актуальных в 90-е годы инсталляций» .

Инсталляция «Без названия» (1991) – диптих на холсте, дополненный тремя светильниками. Живопись имитирует цветной рисунок пером и кистью по тонированной бумаге, можно назвать имена А. Альтдорфера или М. Шонгауэра, можно другие, смысл в общей аппеляции к высокому искусству рисунка и его мгновенной компрометации. Главный персонаж тех лет – обезьяна – может быть заимствована также из возрожденческих рисунков, но скорее всего, пришла из китайской мифологии, по признанию авторов, они с начала 1980-х любили Древний Китай. Символ мудрости, хитрости и прожорливости позирует на фоне скрытых цитат из рисовальщиков немецкого возрождения – такова метафора эклектичного метода, объединяющего и взаимообесценивающего ресурсы визуальной культуры. Очень скоро тандем распался, Сенченко занялся коммерческим дизайном, Савадов фотографическими проектами.

Для своих работ Юрий Соломко брал темы из классического, музейного искусства – «Союз Земли и Воды» Рубенса, «Беседа Платона и Аристотеля» Рафаэля, а материалом служили географические карты. Из этого цикла работа «Лаокоон» (1994) – монохромный рисунок, довольно близко повторяющий фронтальный вид знаменитой скульптурной группы родосских мастеров, сделанный на двух, склеенных встречно, картах мира. В 1990-е карты менялись часто, их не успевали перевыпускать, устаревали названия, появлялись новые государства, слово «геополитика» было постоянно на слуху. И вот, общественной науке о контроле над пространством Соломко противопоставляет личную волю, причем довольно невинно – он художественно утилизует карты мира украинского и российского изготовления, перекраивая географию под эстетические нужды. Позже он изготавливал объекты с лобовой, однозначной метафорической сутью – «Сердце» (1998) – гипсовый муляж больше натуры, оклеенный картой мира, по которой подобно сосудам проходят траектории самых известных кругосветных путешествий.

Александр Гнилицкий дружил с Олегом Голосием, их эстетическое кредо было близко при всей своей неопределенности и размытости. Его визуальные эксперименты не ограничивались форматом живописи, он много занимался объектами и инсталляциями, например, «в русле барочной эстетики скелет-автомат, выдувающий пузыри, или разнообразные оптические конструкции, из которых самая удивительная – visual vinil, придуманная Гнилицким вместе с участниками «Институции нестабильных мыслей»» .

«Адам и Ева» (1988) – работа молодого художника, еще студента и в ней живопись ревизуется, но пока не опровергается собственными инструментами. Здесь усилено барочное превосходство объекта над пространством, фигурам почти не нужен цвет, они возникли как эскиз скульптурной группы или за неимением таковой. Антропоморфная пара достойна кругового обзора, что косвенно свидетельствуют облетающие ее бабочки. Ева, кажется, инспирирована знаменитыми портретами Арчимбольдо, и вкушающему Адаму угрожает опасность отрицательной селекции в растительное царство, а не какое-либо иное грехопадение.

Для Юрия Хоровского живопись – повод обратиться к особенностям трехмерного произведения. Скульптор по образованию, он был вынужден оставить работу с металлами и сначала работал с огромными картонными инсталляциями. Позже для экспозиций он делал конструкции из дерева и папье-маше, писал маслом, занимался фотографией. «Берег сомнамбул» (1989) – четырехчастная композиция, способная стать и скульптурой и инсталляцией. Сомнабулизм состоит, более всего, в закрытых глазах пяти персонажей и неопределяемости их действий. При этом положение тел, их материальная тяжесть и телесность абсолютно явственны. Хоровский вроде бы пишет торопливой кистью, но успевает сохранить анатомию своих героев, насытив их сон мышечным гипертонусом в каждой точке тела. Герои Хоровского бездействуют, их огромный энергетический запас неприложим к зыбким декорациям предлагаемых обстоятельств. Подобно им, художник вкладывает барочные эффекты своей пластики в характеристики тех, кто неспособен пробудиться.

Анатолий Ганкевич и Олег Мигас вновь возвращают тему связей Украины и Италии – цикл их живописных работ был основан на имитации римской (или флорентийской) мозаики. Часть работ воспроизводила классические голландские натюрморты со значительным увеличением и якобы в технике мозаики. На самом деле это была трудоемкая и дотошная ее имитация средствами масляной живописи на холсте.

«Повар» (1992) – двухчастевая композиция, которую условно можно назвать гризайль: прием псевдо-мозаичного набора сохранен, но палитра сведена к монохрому. Художники сталкивают не только виды искусства, но и техники, отказываются от какой-либо иерархии и субординации. Сюжетная кульминация упакована в стационарную технику мозаики так, что не сразу обнаруживает постмодернистский подвох. Верхняя часть композиции может быть настенной рекламой дорогой траттории с традиционной итальянской кухней, нижняя подобна второй серии детектива, когда убийцу разоблачают. Возможно, одним из корреспондентов виделся П. Гринуэй, чей фильм «Повар, вор, его жена и ее любовник», вышедший в 1989 году, мог бы включить этот криминально-эстетский сюжет в свой видеоряд. Также стоит вспомнить, что одновременно с завидным трудолюбием и ремесленным мастерством живописного толка, эти художники занимались и совсем иными, но интонационно родственными акциями. Анатолий Ганкевич и Олег Мигас назывались в 1991 дуэтом «Трупы» и в галерее Марата Гельмана демонстрировали проект «Очищение». Москва тогда отоваривалась по талонам, а они доставили с одесского «Привоза» всевозможные роскошные продукты, домашнюю колбасу, выпивку и т. д. На вернисаже был московский бомонд, поглощавший все это под видеозапись на мониторах галереи. Сюжет видео представлял собой индийский обряд очищения желудка при помощи клизмы из тыквы в исполнении самих художников.

Ресурсы живописи испытывались на прочность, подвергались экспансии межвидовые границы и возможности технологий. Живопись иронизировала по поводу классического рисунка (Савадов и Сенченко), симулировала мозаику (Ганкевич и Мигас), подменяла собой скульптуру (Гнилицкий, Хоровский). Живопись внутри своего видового ареала старалась выйти на систему многоканальной связи с максимальным количеством культурных кодов и литературных сюжетов (Ройтбурд, Голосий). Лидерство живописи в конце 1980-х обеспечивалось быстрым и безжалостным ее самообновлением, будто больной сам себя диагностировал и тут же проводил операцию, не жалея самоанализа, иронии, ревизионизма, сил и средств. Эволюции языка живописи на этом этапе более всего была свойственна провокация, точнее назвать живопись «как-бы-живописью», в согласии с правилами игры художников. И здесь не только общая стратегия модной постмодернистской игры (от классической «игры в бисер» до конвульсирующей игры с советскими архетипами). Мне кодовым видится другой, не столь часто задействованный аспект: провокация, как подтверждал великий поэт, это – чрезвычайно действенный ускоритель мышления. А живописцы южнорусской волны – художники рефлексирующие (хотя и с разной степенью отчетливости) и использующие эти размышления как сценарии для своих работ. Казалось бы, выстраивается замкнутая фигура: рефлексия художника как сюжет его произведения, над которым он и рефлексирует. Наблюдение над наблюдающим, либо показ показа (Б. Брехт), но – нет, иначе, поскольку высказывание не было замкнуто, а сохранялось в форме неоконченного диалога.