В Москве открывается выставка киевского художника Арсена Савадова, который делал постановочные фотографии трупов и наряжал шахтеров в балетные пачки. Константин Агунович съездил к Савадову на Украину и выяснил, чем он увлечен сейчас.

«После десяти лет молчания», «После двадцати лет» — под этими лозунгами у Савадова сейчас сразу несколько выставок, в апреле и в мае, в Киеве и в Москве. Молчание? Ха! Если кто может представить себе молчащего Савадова, пусть позвонит в редакцию; незатыкаемый фонтан в лице Савадова преодолевает любую паузу.

— Я — фабрика креатива. Понимаешь, что такое фабрика? Уорхола знаешь? Жаль, я не доехал до Голливуда.

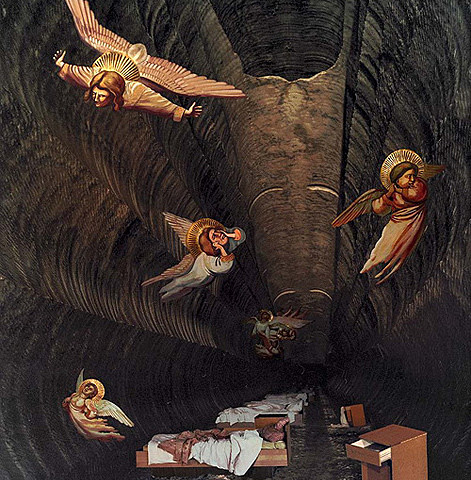

Про Савадова хорошо сказала одна киевская знакомая: «Он похож на старый дом в центре»; невозможно представить, что такого вдруг раз — и нет. Киевская константа, он, кажется, потому никуда и не рвется, невзирая на непоказную экспансивность, — чтобы не потерять ничего из здешнего статуса. Просто это киевские пиарщики подчеркивают так — «отсутствие в течение двадцати лет полноценной выставки Арсена Савадова». Как они себе представляют полноценную выставку Арсена Савадова, возможна ли она вообще в природе? А московские пиарщики могут вспомнить только десятилетней давности «Книгу мертвых». И их можно понять. «Книга» здесь произвела впечатление. Савадов приезжал на «Моду и стиль в фотографии» и даже приз получал за фотосерию, «Донбасс-шоколад» — с измазанными шахтерами в балетных пачках; номинация «Фотограф, работающий индивидуально». А еще два года спустя у него была персональная выставка в Stella Art, — но кто ее вспомнит; все затмил макабрический фотоперформанс «Книга мертвых». Это были трупы, рассаженные в интерьере, с креслами и торшерами, в пятнах тления и с аутопсическими швами в два пальца толщиной — от горла до паха, — и полузакрытыми веками, откуда в камеру пялится белесый взгляд мертвеца.

У Савадова до сих пор пытаются выяснить обстоятельства той съемки — где, когда, как было сделано, интересно же. Савадов по-прежнему отнекивается — потому что даже сейчас люди могут пострадать. Воняли, конечно, трупы сильно. А еще говорит, когда в шахты спускались, метан пошел.

Эти анекдоты, подцвеченные эмоцией рассказчика, переходят из одного интервью Савадова в другое. Чудовищные ситуации и запредельный опыт, ради которого фоторежиссер снаряжал себя и свою команду, рисуются как что-то само собой разумеющееся. И возмутительные савадовские фотоперформансы второй половины 1990-х — начала 2000-х, «Донбасс-шоколад», «Книга мертвых», «Мода на кладбище» до сих пор смотрятся, хм, свежо. Однако в Москву все же Савадов везет единственную фотосерию из прежних, «Андеграунд».

Кроме того, Савадов теперь снова живописец. Когда мы встречаемся, у него несколько вымученный приступ мастерства: он ночь напролет, как это называется в профессиональной среде, красит. Ему нужно сделать картину для Pinchuk Art Center, премьера состоится через два дня после выставки в Москве, — и Савадов матерится, поминая только что урезавшего ему бюджет заказчика.

— Так я им говорю: а может, вообще не надо тогда никакой живописи, а? Такое унижение, я и так в какой-то кладовке выставку делаю; несолидно. Ну согласись, давать какому-то приезжему Элиассону два этажа (у Олафура Элиассона в Pinchuk Art Center с Савадовым выставка открывается в один день. — Прим. ред.), а меня выставлять — как на подтанцовках. Как клоуна.

— Прости, не так давно ты высказывался о музее Пинчука в принципе негативно. Что это, мол, такой колониальный музей, совершенно не интересующийся местным искусством. Зачем с ними сотрудничать?

— А у них новая доктрина. Они решили все-таки представлять хотя бы минимальными дозами местных художников. Сути это не меняет. Практически это не экспорт, а импорт. То, что местного художника унижает — выделение квоты сообразно тому, насколько известен ты на Западе, — для них это верх демократизма и приближение к мировому контексту. И это безвыходное положение.

— Ну и не делал бы вообще тогда.

— А как? Иначе я вообще засну.

— Но зачем живопись?

— За шкафом.

— Я серьезно. Ведь хорошо и с фотографией получалось.

— Потому что фотография, как ты ни крути, это документ. А в документе мало поэтики, но много факта. Живопись — лучшая медиа, которой я владею. И всегда под рукой.

«Да я пишу как Серов. Мне портрет написать — три часа, и ты будешь счастлив. Только я не пишу портретов. Ты видел когда-нибудь, как я рисую? Ты сейчас е…нешься»

Насчет «лучшей медиа» — ну это понятно. Первым художником Советского Союза Савадов был признан еще в 1987 году — будучи 24 лет. Так сказать, в номинации «Лучший молодой художник». На ежегодной сборной молодежной выставке в московском Манеже «Молодость страны» Савадов на пару с однокашником по киевскому институту Юрием Сенченко выставил картину на клеенке — жуткую нарезку из Веласкеса, Дали и еще чего-то. Ощетинившийся прыгающий тигр из «Полета пчелы вокруг цветка граната за секунду до пробуждения» беспробудно служил лошадью — как будто веласкесовскому Балтазару Карлосу, только вместо него на тигре восседала какая-то зачесанная е…на мать не то из Пикассо, не то из Леже. И все это было сделано с той эффектной неряшливостью, про которую непрофессионалы и говорят — «живописно». Вещь была крупная и заметная во всех отношениях. В главной советской газете «Правда» выразились в том духе, что авторов за такие дела неплохо бы отправить на лесоповал, — но неофициальная критика была в восторге. Либо молчала в тряпочку: в московском современном искусстве к тому времени «картина» была термином чуть не бранным, а высокопарная «живопись» — пустым пафосом; после концептуализма картинами и живописью заниматься никто не хотел. Но возразить киевским пассионариям по сути было нечего. Несомненная образованность авторов подкупала. Бешеная экспрессивность, с которой была сделана «Печаль Клеопатры», — пленяла. Нахальный микс классических мотивов и энергичного исполнения был все-таки оценен высоко. И нахально же наречен «украинским трансавангардом».

«Клеопатра» в момент стала вещью хрестоматийной, а Савадов — живым классиком. В МГУ начала 1990-х искусствоведам уже преподавали «культурный терроризм Савадова–Сенченко» будто нечто далекое и пережитое. Нашествие киевских и ростовских художников на Москву, названное южнорусской волной, к тому времени потихоньку сходило на нет. К тому же южнорусскую волну вовсю скупал начинающий культуртрегер Марат Гельман (сочная живопись против выхолощенного московского концептуализма — это была вообще первая акция Гельмана, с помощью киевлян объявившего о себе местному арт-истеблишменту). Савадовым стали интересоваться статусные коллекционеры по обе стороны Атлантики.

Авторитету Савадова, которого в Киеве за глаза называли прямо Генеральным («Генеральный идет», «А что Генеральный сказал?»), — явно стали малы рамки все-таки провинциальной киевской ситуации. Он намеревался перейти на новую орбиту и отправился покорять Нью-Йорк… Нетехнологичная, как бы не очень-то современная рукодельная живопись всегда была киевским, одесским, ростовским ноу-хау — и в этой практике Савадов, разумеется, в период украинского штурм-унд-дранга был на первых ролях. И в тот момент, когда он от нее отказался, — да, можно сказать, что пропал. Пропал как живописец.

— Слушай, у меня такое количество эпигонов появилось — да и есть до сих пор, — что нужно было куда-то скидывать. Они ж такой вторяк гнали, ты шо.

— Лучший способ подчинить массы — возглавить их. А ты даже учениками не обзавелся.

— У меня все-таки есть какая-то ответственность. Я не дам в руки мощнейшее оружие какому-нибудь оболтусу. С таким образованием, как у меня, не выбрасывают ресурсы на ветер. А другой и так обойдется. Сейчас каждый суслик думает, что он понимает в эстетике. А я для начала прошел собственного папу. Которому в СССР только одному заказали сразу «Малую землю», «Целину» и «Возрождение» — что же, в СССР других художников не было?

— Может, просто ты как конкурентная личность никаких сравнений не терпишь?

— Да я пишу как Серов. Мне портрет написать — три часа, и ты будешь счастлив. Только я не делаю портретов. Ты видел когда-нибудь, как я рисую? Ты сейчас е…нешься.

— Что ты снова взялся за живопись, оставив фотоперформанс, объясняют так, что в прежнем жанре ты зашел в тупик. Бойня, морг, кладбище, подземелье — мол, дальше некуда. Но в новой живописи ты часто используешь те же мотивы — да прямо ту же натуру, что снимал прежде.

— Параноик не может быть в тупике. Я не знаю, куда деться от этих образов.

Савадов и правда идет искать папку с ученическими рисунками. У стены стоит громадный, в потолок, холст с репликой «Авиньонских девиц» — как это называет Савадов, «высшая степень идиотизма, выраженная с академической манерой». Навязчивые образы — из классики, из собственных перформансов, — возможно, и впрямь преследуют его. Издевательский лоск, что приобрела его живопись в последнее время, как будто коррелирует с внешним савадовским успехом, которым он, понятное дело, недоволен, — но не суть. Он вообще похож на собственные картины — корпулентный и по-южному экспансивный; весь из общих мест, когда берется пофилософствовать, и с аристократическими замашками в манерах, дико уживающимися с программным раздолбайством общего сюжета («я из семьи серьезной, б…дь, культуры»). И пока все это так, это тот же Савадов, что и прежде. Хоть десять лет пусть пройдет, хоть двадцать. Когда же что-то действительно изменится, вы увидите это немедленно.