Пов'язані профайли художників

Пов'язані профайли персоналій

КОНСТАНТИН АКИНША: «МОСКВУ ОНИ ИСПУГАЛИ»

Константин Акинша – искусствовед, куратор, автор книги “Beautiful Loot. Soviet Plunder of Europe`s Art Treasures” (“Прекрасное мародерство. Советское разграбление сокровищ европейского искусства”), исследователь эпохи модернизма и свидетель зарождения украинского современного искусства, участник киевской художественной «тусовки» на «Паркоме». В контексте выставочного проекта «Паркоммуна: Место. Сообщество. Явление» Алиса Ложкина поговорила с Акиншей о периоде украинской «новой волны» и об особенностях художественного процесса конца 80-х – начала 90-х.

Константин Акинша: из Киева я уехал в 1986 году в Москву. До начала 1986 года Киев был мертвой зоной. Действительно, здесь было неофициальное искусство, которое было абсолютно маргинальным, Евгений Петренко и другие, которых гоняло КГБ. Надо не забывать, что Киев в 80-х годов был настоящим городом, это было сравнимо только с городом Ленинбургом. Потому что это был полный диктат КГБ. То, что было возможно в Москве и на то, что не обращали внимания, по определению было невозможным в Киеве. Вдруг в конце 80-х произошел этот цирк, когда в Москву на Всесоюзную молодежную выставку приехали все: «Печаль Клеопатры», Ройтбурд, Гнилицкий, Голосий, Раевский и другие. В это время в Москве происходили изменения, была создана первая частная галерея «Марс». Откуда там были деньги, откуда они были украдены, я даже не могу догадаться. Там были странные мероприятия, частично в них принимали участие избранные художники с Малой Грузинской, частично бывшие или не бывшие КГБисты. Вот приехала эта выставка, и я был у них консультантом. Пошел на эту выставку и просто «охренел» – на меня это произвело огромное впечатление, потому что отличалось полностью от всего, что можно было до этого увидеть. Это отличалось от Москвы, в которой превалировал концептуалистский дискурс, и от каких-нибудь «Мухоморов» – они представляли московский неформальный сегмент. И вдруг такой взрыв. На этой выставке я купил все, что было, за исключением «Печали Клеопатры», потому что денег она стоила немерено.

Я познакомился со всеми украинскими художниками, которые продали мне все, что там висело. Причем для них это было шокирующе, что кто-то что-то пытается купить за настоящие деньги и тут же расплатиться. Оплата происходила по системе «Шура, сколько Вам надо для полного счастья?». Как раз проблема возникла с Шурой, так как Ройтбурд сразу же позеленел и сказал, что «Я за такую сумму не продам, мне надо больше». Я на него с презрением посмотрел и сказал: «Ну, раз тебе надо больше – возьми больше!». Таким образом, масса картин была закуплена для кооператива «Марс», но я, к сожалению, не знаю их последующей судьбы.

Алиса Ложкина: Какая ситуация была в Москве и почему украинцам удалось так быстро стать новомодным веянием?

К. А.: В Москве доминировала концептуалистская среда, Кабаков, который еще был в Москве, выстраивал вокруг себя гвардию, которая называлась «НОМА», и решал, что кому можно, а кому нельзя. Параллельно шевелились остатки московского профсоюза художников, еще доцветал «Левый МОСХ» – вот таким был московский пейзаж. Конечно, появление в этом пейзаже украинских ребят было неожиданным взрывом, который Москву шокировал. Это было что-то сверхновое, бесспорно, модернистское, но в тоже время – на мутации академического образования. Они ценили концептуалистов и все умели лихо писать красками, искусство, которое в Москве еще частично могли себе позволить члены «Левого МОСХа», но уже никак не «Малая Грузинская» и не концептуалисты. При этом вся эта живопись в какой-то степени, хоть и с запозданием, соответствовала мировому контексту, они придумали себе постмодернистскую живопись как могли. По каким-то маленьким черно-белым репродукциям, из статей Акиле Бонито Оливы.

А. Л.: В чем была основная идея этого движения? В чем была концепция?

К. А.: Дети отучились в художественной академии, которая соответствовала русской академии 17-го века. В этот момент до них дошли отдаленные слухи, из каких-то журналов, которые они могли прочесть, и маленьких черно-белых картинок о том, что существует постмодернизм, Олива, что есть какой-то Франческо Клементе и компания, что они пишут большие картины маслом, как бы используя весь потенциал в одной истории искусства – это их вдохновило. Они начали придумывать свой постмодернизм, который имел менее иронический характер, чем западный этого периода, а по качеству живописи часто его превосходил. В контексте западной истории искусств эти люди воспринимаются как реакционные. Переход к живописи явно выглядит как реакция, постмодернизм этого времени на западе и в контексте украинской волны является чем-то вроде историзма, но со смененным знаком, без сомнения со знаком плюс, в надежде на бесконечный прогресс.

В постмодернизме все это наследие воспринималось иронически, хотя средства для производства, что в 1880-е годы 19 века, что в 80-е годы 20-го века были одни и те же. Все культурные достижения человечества. Поэтому на тигре скакала Клеопатра, у Ройтбурда дрались еврейские пророки, у Гнилицкого закручивались барочные формы – это все было реакцией на несколько курсов, прослушанных в киевском художественном институте: курс истории искусств, рисунок и живопись – настолько, насколько его успели воспринять.

Все это было сделано очень талантливо и очень свежо. Я до сих пор вспоминаю раннюю живопись Гнилицкого и что от нее осталось, она была великолепна. Москву они испугали. Это было бесспорно искусство современное, противоречащее всем установкам московского элитного современного искусства, которое сопротивлялось и отрицало пришедшее из Киева. Потом в игру вступил Гельман, который начал их обхаживать. И они после его закупки начали из Киева на Одессу дружить с мастерами искусства. Этот период оказался самым лучшим. Потом их начало заносить в кризис. Дальше рисовать они не могли, очень быстро исчерпали возможности свежего взрыва. Появились разные проблемы. После первоначального живописного взрыва стал вопрос, что же делать дальше. А дальше началось выпадение в некоторую наивность, какие-то веяния экспрессионизма, которые читались у Голосия. Начался так называемый «детский дискурс», Трубина написала работу «Котик раненный идет, ушко песика грызет»,которая стала, очевидно, непредумышленной пародией на «Печаль Клеопатры». У Савадова быстро пришло засыхание совсем в гламурные вещи.

А. Л.: Я тоже постоянно говорю, «Савадов написал…», а потом вспоминаю, что они работали вместе с Георгием Сенченко.

К. А.: Судьба этого тандема трудноопределима, в какой-то момент (по совету Бодрийяра) Сенченко избрал молчание, а Савадов остался Савадовым. Бесспорно, Сенченко играл важную роль, они действовали вдвоем. Поэтому совершенно неправильно говорить «Савадов» по отношению к «Клеопатре», к обезьянкам, по отношению к мюнхенской инсталляции. Ребята были абсолютно гениальными живописцами. Большой проблемой стала именно концепция, потому что если говорить о том, чтобы писать красками, то писателями они были великолепными. Может быть, получше западных вдохновителей, но вот что писать – они не знали. Научились писать Клеопатру и дальше начали поиски. К сожалению, проблема костяка проблемой и осталась, она их и погубила. Конечно, в истории украинского искусства они заняли более чем почтенное место. В стране, которая не породила никакого серьезного неофициального искусства, в лучшем случае стилизации в национальном колорите с веночками и казаками, вдруг все взорвалось таким образом.

А. Л.: Были же Барский, Ламах, Гавриленко…

К. А.: Были, но это было несерьезно. Одесса была концептуалистская, она была больше связана с Москвой. Были отдельные художники, но они не определяли течение. Причем меня заботит ситуация, что любой относительно серьезный активный неофициальный художник из Украины выдавливался и отправлялся в Москву. Имперская вторичная история сыграла серьезную роль в истории украинского искусства, которая не описана, но должна описываться и обсуждаться. Например, короткий триумф украинских фотореалистов.

А. Л.: Как раз хотела спросить об этом, что это было? Потому что мы все время упоминаем это движение, а ничего об этом поколении толком не знаем, кроме того, что эта группа еще иногда называлась «художники киевского вокзала».

К. А.: Я Шерстюка знал, с ним в Москве встречался, это ребята, которые взяли американский фотореализм и решили обмануть систему. И до какой-то степени они ее обманули. Потому что они к фотореализму добавили соцреалистическую топикальность. Всех этих космонавтов и так далее, которых они тоже писали не хуже, чем американцы. Шерстюк стремился к монополии в Москве, они штурмом взяли Москву (начало 80-х гг). В силу своей «хохляцкой пассионарности» они сумели действительно обмануть систему. Показать реалистическое искусство – еще более реалистическое, нежели реализм, под этим соусом стали врываться в официальные всесоюзные выставки, все это показывать, оформили музей – это был великий гиперреалистический проект, музей Ленина в Казани. Они считали, что будут насмехаться над системой. Они тоже общались с западными гостями, которые с восторгом на это смотрели. Это был недолгий триумф. Как всегда, наши ребята ввязались в фотореализм на его излете, но бесспорно и то, что и Шерстюк, и Гета нуждаются в более серьезном рассмотрении в контексте украинской культуры, к тому, что это был один из немногих удачных украинских модернистских проектов.

Есть большая коллекция этой живописи в городе Аахен в Людвигфоруме. Людвиг, коллекционируя американское искусство (от абстрактного экспрессионизма до фотореализма), увидел родные вещи, то, что там нарисован космонавт и большевики, его не смутило. Они говорили на том языке, который он понимал. Он заплатил за это массу денег.

О Родченко нет серьезного рассмотрения, что он был Иоанном Предтечей перехода украинского полка в тот момент в имперскую столицу. Это возвращается в «новой волне», но если первоначальный порыв был гениален, легок, прекрасен, то потом появились тезисы самоопределения, очень тяжелого литературного наполнения сюжетов. Примером является, в том числе, и Ройтбурд. Из этой ситуации выпадали два человека – Голосий, который не способен был на такое мудрствование, в какой-то момент он стал склонятся к экспрессионизму, и Гнилицкий, который был склонен к более сложному умствованию, но это выдавило его из живописи, хотя то, что он делал вне живописи, удивительно интересно. Пожалуй, он был гением украинского искусства. К сожалению, как всегда, от этого ничего не сохранилось. Где эти инсталляции Гнилицкого, в которых Наташа Филоненко из керамики плавает в аквариуме?

Попытка найти какие-то соприкосновения на Западе тоже происходила очень сложно, причин тому была масса. Великий хорватский художник создал известное произведение, холст «Современный художник обязан говорить по-английски». У наших это не сработало, попытки московского сидения сработали в какой-то степени: художники, которые пошли на такое, Тистол и Реунов, московскими художниками все равно не стали. Потому что Москва их всех отталкивала.

Первые попытки западного контакта тоже осуществлялись в какой-то степени через меня, когда я привез шотландцев, которые тоже занимались живописью. Хотя шотландцы были маргинальны сами по себе, в Великобритании в то время была тенденция живописи. Попытки какого-то проникновения на Запад не сработали. Выставки, которые проводились – Мюнхен, Эдинбург.

Лекция Константина Акинши в PinchukArtCentre 3 ноября 2016 г.

А. Л.: Мы говорили о международных выставках, которые проходили в начале 90-х. Ты упомянул, что был некоторый кризис, связанный с презентацией нашего искусства заграницей, вызванный непониманием нашими Запада, а Западом – наших.

К. А.: Непонимание с обеих сторон. Как раз в Эдинбурге их всех очень страстно любили, они вполне соответствовали тенденциям шотландской живописи того периода. Но Шотландия – это Шотландия, а я помню, когда прошла выставка Савадова в Америке, то я был чуть ли не единственным источником пиара для этих выставок, единственным рупором в международной прессе, потому что я писал статьи постоянно, в Великобритании в журнале АРТ и т.д. Дело в том, что они действительно пришли с фанерными чемоданчиками на корабль постмодернистской живописи в тот момент, когда корабль и вызывал эту живопись во многих странах.

Я говорил, что этот проект описывался как реакционный, когда они только начали им заниматься и все это показывать. Никогда не забуду смешную историю, когда Наташа Филоненко с ужасом кого-то спросила, не помню, кого: «Тут Катя Деготь была в гостях в Киеве и сказала, что живопись кончилась, как же мы жить будем?». У Наташи тогда были финансовые соображения, а не эстетические.

Живопись действительно в каком-то смысле кончилась, начались метания в поисках медиа. Единственный человек, который никогда не метался – это Голосий, который писал и писал, пока не погиб. Причем он был моцартианским (Моцарт на маленькой скрипке играет), есенинским типом. Рефлексии никакой у него не было, а были краски, нанесенные на холст. У остальных, конечно, началась медийная паника. Это видно у Савадова, который решил освоить искусство фотографии, хотя осваивал его так, как осваивал в начале своей деятельности Александр Родченко, потому что ты понимаешь первые монтажи Родченко к поэме Маяковского «Про это». Родченко занимался у фотографа, вырезал и клеил его фотографии, а потом начал фотографировать сам. Савадов выступал театральным режиссером, и Сенченко тоже, когда они строили полураздетых девиц и ребят….

А. Л.: Это отдельный проект Савадова. Первый проект в новой эстетике они сделали на корабле «Гетьман Сагайдачный».

К. А.: Да, корабль был тогда флагманом независимого украинского флота, на котором происходила одна из первых выставок, инициированная Мартой Кузьмой и киевским центром Сороса. Был удивительный каталог, насколько я помню, кисти Чичкана, а выставка была забавная во всех отношениях.

Савадов избрал себе роль режиссера фотографии. В начале с Сенченко, а потом уже без него. Режиссер, выставляющий мизансцену, и этим его художественная роль ограничивалась. Гнилицкий был единственным человеком, который был успешным в исходе из живописи. Потому что то, что он сделал вне живописи, было более чем понятным, более чем достойным. К сожалению, очень мало этого всего сохранилось. Ройтбурд стал кинорежиссером. Ирония в том, что самыми успешными и самыми удавшимися его работами были довольно дерзкий эксперимент по перемонтированию «Броненосца Потемкина» и сцены с участием Миши Рашковецкого и других одесских интеллектуалов. Потому что на сегодняшний день единственная вещь, которая была отобрана за всю историю украинского искусства в кураторскую программу Венецианской биеннале – это его видео.

А. Л.: Нет, нет. В последние годы был, например, Коля Ридный…

К. А.: А тогда это был прорыв. И тогда казалось, что Шура оставит кисть и займется видеоискусством. Причем эту его вещь взяли в свои коллекции многие музеи мира, она есть в Любляне в Модерной галерее, она была на миллионе выставок. Но потом Шура эмигрировал в Америку, и в Америке он навсегда и навечно вернулся в живопись, которую он покинуть, очевидно, не мог. Эта страсть живописи на сегодняшний день полностью обрела эффект и все в нее вернулись. Очевидно, как показывает опыт, художник, который выучился на живописца, оставить живопись не может, если он настоящий художник.

Я всегда мечтал сделать выставку «Плохая живопись хороших художников», для которой я бы взял поздние вещи Малевича, поздние вещи Де Кирико и других мастеров, которые в старости, на фоне бурного всплеска модернизма, возвращались в дряблую, гадкую, абсолютно непозволительную реалистическую живопись. Мы, очевидно, движемся в этом же направлении. Но, возвращаясь к началу 80-х, это был удивительный всплеск, но невозможность концепции, что с этим всем делать дальше, весь этот всплеск был очень коротким.

А. Л.: Это ты о медийном всплеске?

К. А.: Нет, о живописном. Медийный был попыткой, которая оказалась абсолютно нереализованной. Медийный всплеск ни к чему не привел, потому-то в конце концов они все вернулись обратно. Ты же видишь, что, например, делает сегодня Савадов, в основном это живопись.

А. Л.: Все равно это был самодостаточный период, и это некая самодовлеющая целостность – все эти 90-е годы с их попыткой раскартинивания, инсталляциями, видео. Насколько это вообще интересно в контексте мирового искусства? Видео Цаголова, инсталляции Гнилицкого, Ройтбурда. Это все вообще хоть сколько-нибудь релевантно в мировом процессе?

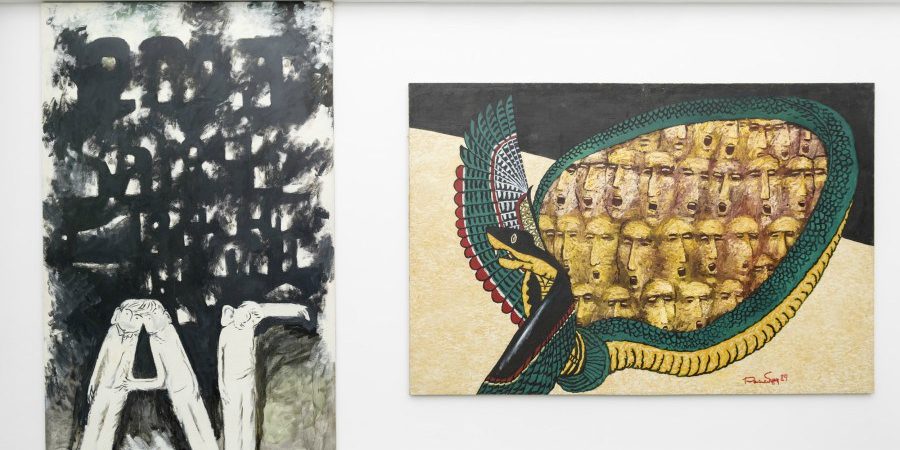

Oleksandr Hnylytskyi. From the Futurists’s Life, 1990. Courtesy of the Artist’s Family; Oleksandr Roitburd. Hymn to Demons and Heroes, 1989. Courtesy of the Artist Фото: PinchukArtCentre © 2016. Photographed by Sergey Illin.

К. А.: Я считаю, что релевантен Гнилицкий как отдельно стоящая фигура. Остальное релевантно до определенной степени, оно релевантно в контексте украинского искусства, которое, задрав штаны, бежит за комсомолом. Потому что в первый период они предложили, может быть, варварский, но уникальный продукт, их первая живопись вокруг Клеопатры была действительно варварской, но она была самодостаточной, несмотря на прочитывающиеся и прямые влияния итальянской фигуративной живописи, она была другой. То, что они пытались сделать позже, другим не было.

На мой взгляд, глобальной фигурой мог бы стать Гнилицкий, если бы его было кому в то время «запаковать», если бы он был человек, которого волновала собственная карьера. Если Голосий был Есениным, то Гнилицкий был Сковородой, таким философом, «мир ловил меня, но не поймал», потому что ловить мир он явно не собирался. Он не выстраивал свой пиар, у него отсутствовала жилка, которая присуща многим украинским художникам сегодня – заниматься самопромоцией. Во что это выросло, это очень интересно. Посмотреть на круг Тистола и Маценко, то, что начиналось из живописи у Тистола, потом перешло в засушенные эмблематы. То, что на сегодняшний день я вижу у Маценко, он куда-то продвинулся и, наоборот, очень интересно эволюционирует. Мы говорим уже о сформировавшемся поколении, о людях, которые являются титанами украинского искусства. Ожидать от них каких-то радикальных ходов – хотелось бы, но не думаю, что это очень вероятно.

А. Л.: А Цаголов?

К. А.: У Цаголова был очень талантливый недавний живописный взрыв, но опять же, это было куча талантливых работ на больших полотнах, оно потихоньку начинает скатываться к вечной проблеме. Художник пишет драматическое произведение и начинает адаптировать его для потребления определенных олигархических масс, сводя себя к уровню салона. Опасность салона, которая над этим всем постоянно летает – одна большая проблема украинского искусства.

А. Л.: Почему это так случается?

К. А.: Это случается по нескольким причинам. Я понимаю, что это категория допостмодернистская и опасная, но это «предательство вкусов», такие категории сегодня не употребляют. С другой стороны, это желание понравиться, они апеллируют к локальному контексту, естественно, существует парадоксальный украинский рынок, этот рынок влияет на продукцию – совершенно очевидно.

А. Л.: Как ты думаешь, почему ни одному из этих художников не удалось адаптироваться как международному художнику? Фактически, из украинских художников в мире знают только Михайлова и Браткова.

К. А.: Потому что Михайлов работал в другом медиа, он довольно ловко выстраивал стратегии и тактики своего пиара. Михайлов, будучи не суперобразованным человеком, в результате стал западным художником, но к этому он изначально стремился. Наши художники не смогли это выстроить. То, что явил миру Михайлов, имело экзотический элемент, в какой-то степени он продавал экзотику, начиная от советской экзотики, которая была искренней и настоящей, потом где-то в начале 90-х он растерялся и попытался стать западным фотографом в его циклах, где он обнаженный и танцует, что абсолютно никуда не канает.

Появились бомжи, когда Михайлов начал сознательно создавать экзотику для западного потребителя. Прекрасно запакованную, эти бомжи в Лондоне, в приличной галерее, люди с ужасом на это смотрят, это увлекает. Наши художники, надо отдать им должное (к этим тактикам тоже можно относиться по-разному), экзотикой не торговали. Другой вопрос – хорошо это или плохо, но они ею не торговали. Предложить что-то чересчур оригинальное тоже не смогли. Это определенный парадокс. Их место – в принципе в истории культуры Украины и истории искусства последнего этапа гибели советской империи.

А. Л.: В последнее время много говорится о роли политики в жизни этого поколения художников. В PinchukArtCentre даже была выставка, где они все были показаны как цветы перестройки. Кураторы выставки настаивали, что именно это повлияло на становления данного поколения. Вообще, насколько роль политического элемента в жизни этого круга художников была сильной и как это проявлялось?

К. А.: Это искусство было удивительно аполитичным, даже попытки Савадова поиграть с политическим дискурсом с актерами – в них преобладала эстетическая сторона. То есть мы имеем дело с абсолютно аполитичным поколением, которое стало бенефициарием развала империи. Эти люди получили свободу, за которую они особо не боролись, и полностью оградили себя от рефлексии по поводу общественных перемен и политического процесса.

Даже в отличие от русского искусства, которое было куда более политическим. В чем было отличие украинских от русских художников? Среди терминологии, которая употреблялась в начале 90-х, был термин «новая искренность», они были действительно, очень искренними. То, что происходило в русском концептуализме, соответствовало развитию русской культуры. Этот концептуализм, рискованные политические игры, очень быстро выродился в общий цинизм, это было удивительно циничное искусство. Может, не у Кабакова, но у последователей Кабакова точно. Очень интересная и серьезная тема, не так украинского, как русского искусства. Потому что цинизм этот определил дальнейшие политические процессы, вплоть до тех, которые происходят по сей день.

У наших ребят цинизма вообще не было, минимальный холодок был у Савадова. Остальные были розовощекими голубоглазыми ребятами, которые были ближе не к «Клеопатре», а к «Песик раненный идет». То есть эстетического цинизма у них не было вообще, у них не было противостояния политической системе или оно было минимальным. Они были художниками-конформистами, что определяет художественные процессы, происходящие по сегодняшний день. Это плохо или хорошо – судить не берусь, просто констатирую. Когда им свободы были дарованы, они ими воспользовались. Идти в лобовое столкновение с кем-то и где-то они не пытались. Это произошло на фоне полного распада репрессивных систем союза художников, государственной монополии в искусстве. Тем не менее, получилось у них занять эту нишу и в этой нише они спокойно жили, никто их не преследовал, картины на площадях не сжигали, наоборот, государство относилось к ним без какого-либо отрицания. Именно это и является абсолютно положительным импульсом к появлению сегодня украинского искусства в той форме, в которой оно есть. Это реакция на аполитичность предыдущих поколений.

А. Л.: Ситуация вокруг «Парижской коммуны». Что там происходило?

К. А.: Застал я очень многое, немало там провел времени. Это было очень романтично и забавно. Это был прекрасный сквот, где все художники пили, гуляли и даже в какое-то свободное от основных занятий время занимались живописью. Это был тоже такой процесс, который происходил параллельно с Москвой. Художественные скоты начались в наших странах почти одновременно. Парижская коммуна создавалась во время утраты ориентиров, когда происходил «детский дискурс», впадание в экспрессионизм. Но Фурманный и Трехпрудный имели практическую сторону, они не сводились к тому, что там только пили и писали картины. Они являлись универмагами, потому что в это время перестройки искусство из сквотов попало в пик моды и каждый желающий полужуликоватый арт-дилер, который приезжал в Москву, направлялся туда для того, чтобы купить желанные произведения. А Парижская коммуна был такой «арт-сквот фор арт-сквот сейк». Это все имело характер милого круга, бесконечного художественного общения плюс редкий заход отдельных украинских спонсоров, которые появлялись как будущие звезды на горизонте, что-то спонсировали и тут же падали. Это все было мило, забавно, была какая-то жизнь. Естественно, это было еще наивно, потому что все эти художники между собой общались, и это был самый романтический период в истории этого поколения.

А. Л.: История кураторства в Украине. Как все это развивалось? Какова роль основных фигур?

К. А.: Об этом сказать сложно. Потому что, естественно, в этом процессе я исполнял роль гостя. Я жил не в Украине, я приезжал, решал и так далее. В целом в этом процессе основную роль сыграл Соловьев, он действительно является национальной гордостью и ценностью, которую нужно охранять и защищать. Причем он сыграл неописуемую образовательную роль, бесконечно беседовал с художниками, пытаясь им что-то объяснить и рассказать. А потом наступила эпоха Марты Кузьмы и центра Сороса в Украине. Тогда Марта занималась кураторской деятельностью, сама курировала выставки. В Одессе определенную роль играл Ройтбурд, но отец всего этого – Соловьев.

А. Л.: Роль центра Сороса в контексте 90-х, какова она была? Что там происходило и к чему все пришло?

К. А.: История международных центров Сороса заслуживает отдельного разговора. В Украине вдруг появилась неожиданная подпитка, благодаря которой это искусство просуществовало долгие годы. Не забудь, что был еще одесский центр Сороса, в который вкладывали приличные деньги. Саша Ройтбурд придумал прекрасную песню: «Два спонсора ясных на дубе сидели, один спонсор Сорос, другой спонсор тоже». Этот центр был монополистом поддержки современного искусства. Естественно, были определенные исторические нарекания на то, что делалось в этом центре. Делалось довольно многo: делались выставки, печатались бесконечные каталоги, на многие годы он стал гарантом выживания украинского искусства, когда не было еще независимых спонсоров, когда олигархи еще этим искусством не интересовались.

Самый интересный проект центра Сороса – на крейсере «Сагайдачный». Тогда не было большого количества посетителей, это выглядело очень смешно. Военный крейсер – это не совсем выставочная площадка. Одной из лучших работ там была спонтанная, неотрефлексированная работа Гнилицкого. Он просто навел крейсерское орудие на Луну, посередине в виде цели была Луна. В этом проекте, кстати, участвовали и Михайлов, и Братков, и Савадов. Центр был открыт, потому что они были открыты во всех странах, открыты они были по ошибке. Потому что Сорос не хотел поддерживать никакого современного искусства, но так как это принято в контексте развития демократических процессов в обществах, которые трансформируются, то он решил его поддерживать.

А. Л.: Про Сороса говорили, что ему современное искусство, так сказать, продали пакетом.

К. А.: Да, втюхали современное искусство, которое он никогда не мог понять, не любил. И это современное искусство везде вызывало проблемы, огромные проблемы в Украине, потому что руководство Фонда «Відродження» искренне ненавидело это все современное искусство и старалось это все закрыть, что у них, в результате, и получилось. Но, опять же, это был долгий-долгий период, когда с неба чудом упала поддержка.

А. Л.: А почему в Украине всегда имеет место такой конфликт между консервативной официальной культурой и, собственно говоря, современным искусством? Ведь во многих странах, в Словении, например, современное искусство наоборот стало в какой-то момент фирменным знаком государства.

К. А.: Словения – это особый пример. Потому что в Словении им показалось, что в какой-то момент они конвертировали свое современное искусство. В Словении это тоже все довольно быстро кончилось – пришло правое правительство, которое все искренне ненавидело. Но у них был когда-то период, когда Словения была построена на трех китах: на Жижеке, на Лайбахе и на Neue Slovenische Kunst. В маленькой стране они сумели даже все посольства Словении завесить этим искусством. Я был у посла в Вашингтоне и нарывался на всех оленей с рогами, кресты, кабинеты ну просто полностью завешены современным словенским искусством. Это был государственный проект как бы «упаковки» Словении через современную культуру. Это тоже не для всех стран типично.

Современное искусство вызывает дикое раздражение в Польше, с этими бесконечными скандалами. Если ты помнишь, это, конечно, поцивильней, чем в Украине, но, тем не менее, со снятием Анды Ротенберг и т.д. Я так думаю, что в Центральной Европе это чудом не является. В Украине степень толерантности, возможно, даже выше, чем в Венгрии и Польше. Но в этом отношении Украина не уникальна. И я бы сказал, что по сравнению с российским соседом мы довольно мирная страна. В тюрьму мы пока никого не садили за перформансы. А противостояние с политиками естественное, потому что для них это полная анафема. Они этого не понимают, оно вызывает у них искреннее раздражение.

А. Л.: А когда ты начал опять следить за украинским искусством?

К. А.: Я вообще не занимался современным искусством очень долго, ни в какой форме.

А. Л.: Почему?

К. А.: В первую очередь, я занимался классическим модернизмом, своей профессией. В определенной степени я не убежден в современном искусстве. Я люблю каких-то художников, но как процесс меня это не увлекает. И говоря о политической составляющей, я начал за этим всем вдруг следить и этим всем заниматься во время Майдана. Потому что Майдан был неожиданным. Он дал очень короткую, судя по тому, что происходит сейчас, возможность какого-то эстетического взрыва и производства подлинного произведения искусства, что было в какой-то степени возвращением в модернизм. Это было очень интересно.

Многие вещи реактуализировались – от политического плаката, которого вообще не существует и который не играет никакой роли ни в каком контексте, до того, что делали все, от Семесюка до Никиты Шаленного. В тот момент я, как все люди, которые родились в Украине, естественно, переживал и следил за событиями. Мне хотелось сделать что-то, и мы с тобой сделали две большие выставки «I am a drop in the ocean: art of the Ukrainian revolution» в Вене и Кракове. Но, опять же, у украинского искусства есть пару коротких взрывных периодов, за которыми идет стагнация. Вот мы сейчас обсуждали взрывы неореализма, гиперреализма, взрыв конца 80-х годов, который опять превращается в стагнацию. То есть эти периоды довольно короткие. Период политического искусства середины 2010-х можно ограничить в принципе рамками Майдана. Я не говорю о профессиональных политических художниках типа Кадана. Я говорю о непрофессиональной деятельности в этом отношении, когда художник чувствует необходимость немедленно принять участие в политическом процессе.